- Расскажите о завершившейся экспедиции, какие цели перед вами стояли?

- Экспедиция проходила по маршруту Ямал – Красноярский край – полуостров Таймыр – Якутия – Магадан. В общей сложности от старта до финиша прошло 38 дней. Главными целями мы преследовали популяризацию истории освоения Арктики, полярных первооткрывателей и, конечно, установку памятных знаков на исторически значимых местах. Это и место встречи Лаптева и Челюскина в экспедиции 1739–1743 годов, это и штабной домик Папанина, деревянный маяк Федора Минина, деревянный крест в память экспедиции Владимира Русанова, (та самая экспедиция на Шпицберген 1912 года.) Это могила кочегара ледокола «Вайгач» Мячина, продовольственное депо экспедиции Толля, памятный знак Миддендорфу, места зимовок экспедиций Норденшёльда, Толля и Колчака, хижина Амудсена, почта Тессема и Кнутсена, каменный гурий – знак яхты «Заря» и отдельный лагерный пункт «Рыбак» НорильЛага. Экспедиция стала возможностью для новых открытий и исследований, например, сбора данных о климате, экосистеме и геологии региона. Сделали 99% процентов из запланированного.

- Чего удалось достичь?

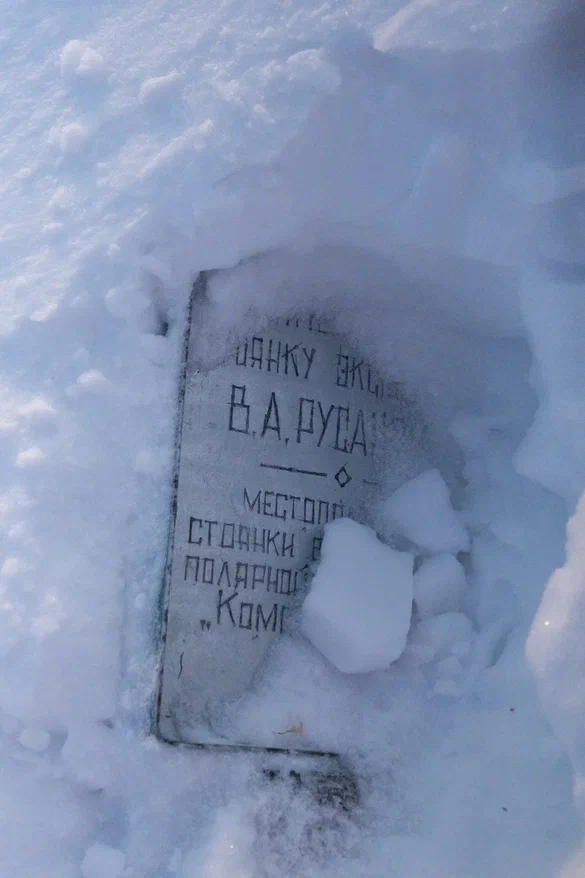

- Мы побывали на всех 13 исторически значимых местах. На 12 из них установили памятные знаки. Одно, к сожалению, оказалась под снегом. Про каждую точку можно отдельно написать книгу. Ведь все они связаны с определенными событиями освоения Арктики. Допустим, точки, связанные с Русановым. На одной из них был столб, здесь решили не устанавливать памятную табличку, потому что старая была на месте. А нам хотелось добраться до тех мест, где, либо не было табличек, либо не было точных данных об их состоянии.

Например, у нас была фотография памятной таблички, которую еще в 1977 году установила экспедиция «Комсомольской правды». Но известные координаты привели в никуда. Поэтому мы устанавливали памятную табличку в месте, где экспедиция приблизительно могла проходить. Пошли дальше, двигаясь по заливам, минут через 20-30, увидели столб. Подъехали к нему и нашли искомую точку. Пришлось части команды возвращаться и снимать ранее установленную табличку. А старую табличку «Комсомольской правды» я нашел под снегом.

Также на месте стоянки экспедиции Русанова мы впервые подняли флаг Орловской области. Орловщина очень много вырастила на своей земле талантов. В год 150-летнего юбилея Владимира Русанова я часто повторяю, что ни одними писателями славится Орловская область. И поднятие флага в ходе экспедиции тоже в какой-то степени прославляет наш регион. Можно уверено сказать, что Орловская область снова вернулась в Арктику.

- А как появилась идея поднять флаг Орловской области?

- У флага, который мы подняли на месте стоянки Владимира Русанова, уже есть своя небольшая, но значимая история. Его в самом начале экспедиции мне передал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он первым оставил на полотнище свою подпись, задав хорошую и душевную традицию. После ее поддержали многие: губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, члены Ассоциации полярников и Русского географического общества. Одна маленькая история объединила десятки людей из разных уголков страны. Думаю, брать с собой флаг Орловской области в экспедиции станет доброй традицией. Каждая такая история – это память, которая соединяет прошлое, настоящее и будущее.

- Сталкивались ли во время экспедиции с экстремальными ситуациями?

- Стараемся готовиться ко всему. У нас есть абсолютно все для автономной жизни в Арктике, например, аптечка на все случаи жизни, можем даже провести несложную операцию. Большая перестраховка, но она необходима. Возможно, благодаря всему этому за время этой экспедиции с нами ничего чрезвычайного не произошло.

- А с белыми медведями встречались?

- В этом году видели сразу пять мишек в разных местах. В одну из встреч была медведица с двумя полуторогодовалыми медвежатами. Они ходили, гуляли вдоль трещин, охотились на рыбу. Когда медведица отходила от медвежат, они выглядели громадными, но по сравнению с матерью были весьма скромных размеров. В другой раз встретили маму с медвежонком, которому от силы было несколько месяцев. Она учила детеныша охотится, потом кормила, игралась.

Во время стоянок и работ часть команды всегда следит за территорией, в том числе, чтобы медведи неожиданно не подошли со спины. Лучше, конечно, наблюдать за ними со стороны. Самое близкое медведи приближались к нам на 50-70 метров.

- Что особенно поражает в Арктике?

- Ты находишься по среди великого ничего, глазу нечем зацепиться. Вроде бы кроме снега ничего нет, а глаз оторвать не можешь. Бывает, когда я возвращаюсь домой, мне снится пурга, ветер, что мы куда-то идем. Просыпаешься и думаешь – когда уже сезон? В такие моменты всегда очень хочется поехать в Арктику. А там, наоборот, всегда очень хочется поскорее вернуться домой. И эти два желания постоянно во мне борются. Я уверен, что так происходит у всех.

- Что значит быть полярником?

- Я бы сказал, что быть исследователем и быть полярником - это не одно и тоже, это разные люди. Допустим, я себя не совсем могу считать полярником, потому что для меня больше полярники те люди, которые живут на полярных станциях. Хотя в прошлом году дома меня не видели десять месяцев. У нас был большой проект «Россия 360» - мы проехали 57 регионов вдоль всех сухопутных границ страны. В Артике мы провели практически 90 дней и установили один из рекордов России и мира. Нам удалось первыми проехать всю Арктику за одну экспедицию на серийной колесной технике. Путь лежал от Мурманска до Чукотки, а после на протяжении нескольких недель мы спускались до Камчатки. Мы очень много времени проводим в Артике, поэтому можно сказать, что мы полярные исследователи. Однако те, кто живет там постоянно, все-таки более полярники, чем мы...

Разговор выдался настолько обширным, что в следующем номере «ОВ» опубликуем продолжении истории о быте полярных исследований.

Андрей Корх поделился с «ОВ» невероятными кадрами, сделанными в Арктике. Увидеть больше можно в фотогалереи «ОВ».

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

|---|